JATIMTIMES - Pada awal abad ke-17, Jawa kembali bergetar. Pajang, kerajaan yang pernah menjadi penentu arah politik pasca Demak, hanya tinggal nama. Sejak kekuasaan berpindah ke tangan Senapati Mataram pada 1589, Pajang secara de facto hanyalah bayangan dari kebesaran masa lalu. Namun, pada tahun 1617, api pemberontakan tiba-tiba menyala kembali.

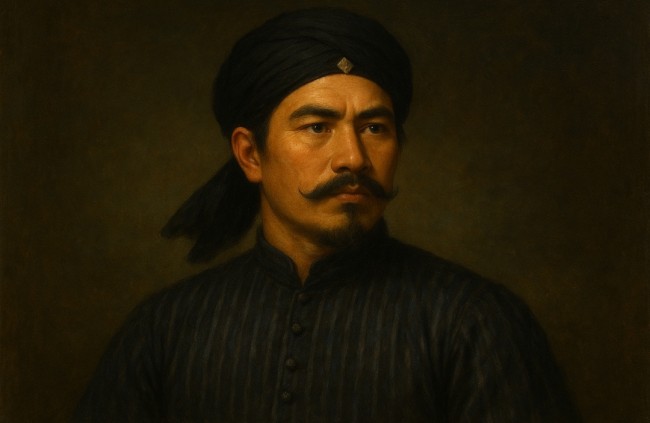

Di balik gejolak itu, dua nama menyeruak. Pertama, Pangeran Juminah, bangsawan Mataram yang kelak dikenal sebagai Panembahan Juminah, seorang tokoh yang jarang muncul di buku sejarah populer, tetapi berperan penting sebagai panglima Mataram di masa awal pemerintahan Sultan Agung. Kedua, Pangeran Benawa II, putra Pangeran Benawa I dari Pajang, yang berusaha menghidupkan kembali kebesaran warisan kakeknya, Sultan Hadiwijaya.

Baca Juga : Ratusan Mahasiswa Madiun Gelar Aksi Simbolik 'September Hitam' Tuntut Penegakan HAM

Konflik ini bukan sekadar perang kecil, melainkan titik balik yang menandai lenyapnya Pajang dari panggung politik Jawa serta konsolidasi kekuasaan Mataram sebagai kerajaan agraris-militer terbesar di tanah Jawa.

Latar Belakang: Senjakala Pajang dan Lahirnya Mataram

Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) tahun 1582, Pajang mengalami krisis suksesi. Pangeran Benawa I, putra Sultan Hadiwijaya, tidak mampu mempertahankan singgasana. Kekuasaan akhirnya direbut oleh Panembahan Senapati, penguasa Mataram, dengan dukungan militer yang kuat dan legitimasi politik melalui perkawinan strategis.

Benawa I hanya sempat memerintah sebentar sebelum mangkat. Namun, darah Pajang tidak padam. Ia meninggalkan keturunan yang kelak menjadi pengklaim tahta: Benawa II, seorang pangeran muda yang lahir dari simpul darah kerajaan Majapahit, Demak, dan Walisongo, sehingga memiliki legitimasi spiritual dan politik yang kuat meski berada di bawah tekanan hegemoni Mataram.

Benawa II adalah putra Pangeran Benawa I, Sultan ketiga Kesultanan Pajang, dan cucu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, pendiri Pajang. Jalur ayahnya bermuara pada Ki Ageng Pengging, penguasa Pengging yang menikah dengan Rara Alit, putri Pangeran Gugur, salah seorang putra Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Dari pasangan ini lahirlah Mas Karebet, alias Jaka Tingkir.

Jaka Tingkir tumbuh di bawah asuhan spiritual tokoh besar seperti Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tingkir, dan Ki Ageng Butuh. Pendidikan sufistik dan strategi kepemimpinannya membentuk karakter yang memadukan kekuatan militer dengan legitimasi spiritual. Jaka Tingkir menikah dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggana dari Demak dan cucu perempuan Sunan Kalijaga. Dari pernikahan ini lahirlah Pangeran Benawa I, ayah Benawa II. Dengan demikian, Benawa II merupakan cicit Prabu Brawijaya V, cucu Sultan Hadiwijaya, dan buyut spiritual Sunan Kalijaga, menyatukan darah Majapahit, Demak, dan Walisongo dalam satu sosok.

Sejak muda, Benawa II dididik untuk menguasai strategi politik, militer, dan spiritualitas Jawa. Setelah ayahnya naik takhta menggantikan Arya Pangiri pada 1586, Benawa II diangkat sebagai Adipati Jipang Panolan, wilayah strategis di tepi Bengawan Solo. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan spiritualitas penting di Jawa timur. Selama lebih dari lima belas tahun, ia membangun basis kekuasaan, termasuk mendirikan kompleks “Pulo Santren Panolan” sebagai kawah candradimuka bagi generasi penerus trah Jaka Tingkir.

Pada 1591, Benawa II dipindahkan ke Pajang untuk menggantikan Pangeran Gagak Baning, adik Panembahan Senapati. Di tengah tekanan Mataram, ia mengelola Pajang sebagai kadipaten semi-otonom hingga 1618. Ia dikenal sebagai tokoh langka yang mengelola dua kadipaten besar secara berkelanjutan, dan disebut dalam manuskrip lokal seperti Babad Pajang Kajoran dengan gelar berbeda-beda: Prabu Wijaya, Adipati Jipang, hingga Tumenggung Benowo. Gelar terakhir mencerminkan posisinya yang unik: bukan raja, tetapi lebih dari sekadar adipati biasa.

Pada saat yang sama, Mataram di bawah Panembahan Hanyakrawati (1601–1613) dan kemudian Sultan Agung (1613–1646) sedang dalam proses transformasi. Dari kerajaan kecil pedalaman, Mataram berambisi menjadi pusat hegemoni Jawa. Inilah latar yang menempatkan Benawa II dalam posisi sulit: sebagai pewaris sah Pajang, keponakan politik Mataram, sekaligus simbol otonomi aristokratik yang menolak sentralisasi.

Benawa II dan Sultan Agung memiliki hubungan yang kompleks, meliputi garis keturunan, politik, dan konflik legitimasi. Secara genealogis, Benawa II adalah cucu Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir), pendiri Pajang, sementara Sultan Agung adalah penerus Panembahan Senapati dari Mataram. Hubungan kekerabatan terjadi melalui saudari Benawa II, Ratu Mas Hadi, yang menjadi permaisuri Panembahan Hanyakrawati, ayah Sultan Agung. Dengan demikian, Benawa II adalah keponakan Sultan Agung dari pihak ibu, sekaligus memiliki darah Pajang yang memberi legitimasi klaim atas tanah Jawa.

Secara politik, hubungan ini bersifat ambivalen. Sultan Agung memandang Pajang sebagai bagian dari hegemoni Mataram yang harus tunduk penuh, sementara Benawa II mempertahankan otonomi kadipatennya di Pajang dan Jipang Panolan. Benawa II juga memiliki legitimasi simbolik sebagai pewaris sah Pajang dan cicit Prabu Brawijaya V, yang membuatnya mampu menolak subordinasi total kepada Sultan Agung.

Mandurareja, Tambakbaya, dan Bara yang Menyala

Pemberontakan Pajang 1617 tidak lahir dari ruang kosong. Ia berakar pada konflik internal di Mataram sendiri. Adipati Mandurareja, menantu Panembahan Senapati dan salah satu pejabat tinggi Mataram, merasa tersingkir dari lingkaran kekuasaan Sultan Agung.

Mandurareja kemudian menjalin hubungan dengan Tambakbaya, seorang tokoh karismatik dan pemilik kuda-kuda perang yang disegani. Dari aliansi inilah Benawa II kembali ditarik ke panggung. Mereka bersepakat untuk mengibarkan panji Pajang sebagai simbol perlawanan terhadap Mataram.

Kuda Tambakbaya menjadi mitos tersendiri. Babad menulis bahwa kuda-kuda itu mampu berlari jauh tanpa lelah, menjadi simbol kekuatan perang. Dalam perang 1617, kuda-kuda inilah yang mula-mula membuat pasukan Mataram kewalahan.

Juminah: Pangeran yang Menjadi Panglima

Di titik kritis inilah nama Pangeran Juminah muncul. Terlahir dengan nama Raden Mas Bagus, ia adalah putra Panembahan Senapati dari permaisuri kedua, Raden Ayu Retno Dumilah, putri sulung Panembahan Timur, Adipati Madiun I. Panembahan Timur, yang sebelumnya bergelar Pangeran Maskumambang, adalah putra bungsu Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak dan Kanjeng Ratu Pembayun, putri Sunan Kalijaga dan Siti Zaenab, putri Syekh Siti Jenar. Beliau menikah dengan putri Pangeran Sekar Sedo Lepen, yang bergelar Ratu Timoer.

Karena hubungan keluarga ini, Panembahan Timur sekaligus menjadi kakak dari Ratu Mas Cempaka, istri Sultan Hadiwijaya, sehingga kakek Juminah memiliki hubungan langsung dengan Sultan Hadiwijaya, kakek Benawa II. Dari jalur inilah, Juminah dan Benawa II masih termasuk keluarga jauh, menghubungkan trah Mataram dengan Pajang dan Demak.

Setelah dewasa, Raden Mas Bagus bergelar Pangeran Balitar I dan menggantikan kakaknya, Pangeran Pringgalaya, sebagai Bupati Madiun dengan gelar Kanjeng Pangeran Adipati Juminah. Meski sempat digadang-gadang sebagai calon pengganti Panembahan Senapati di takhta Mataram, ia akhirnya menempati posisi strategis di Madiun, memerintah antara tahun 1601 hingga 1613 M. Pada awal masa jabatannya, Juminah masih berusia kanak-kanak, sehingga didampingi Raden Mas Bagus Pethak, yang kelak bergelar Adipati Mangkunegara I, putra Pangeran Mangkubumi, saudara Panembahan Senapati.

Pangeran Juminah adalah paman sekaligus ayah tiri Sultan Agung. Setelah wafatnya Panembahan Hanyakrawati, ibunda Sultan Agung, yakni Ratu Mas Hadi, dinikahkan dengan Juminah. Dari pernikahan ini pula, Juminah memperoleh kenaikan gelar menjadi Panembahan.

Pertempuran Pajang 1617: Mataram Menggulung

Dalam ekspedisi menumpas pemberontakan Pajang, Juminah tampil di depan. Ia memimpin pasukan gabungan dari berbagai daerah bawahan. Strateginya sederhana tetapi efektif: membiarkan pemberontak bergerak, lalu memukul balik dengan kekuatan besar.

Menurut Babad Tanah Jawi, pasukan Benawa II sempat menduduki daerah sekitar Pajang dan mengguncang stabilitas Mataram. Namun, di pertempuran berikutnya, mereka dipukul mundur. Peran Juminah sangat menentukan, terutama dalam menguasai logistik dan jalur suplai beras yang krusial.

Pertempuran besar terjadi pada pertengahan 1617. Benawa II, dengan dukungan Mandurareja dan Tambakbaya, berhasil mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Babad menggambarkan dentuman meriam, panah api, dan benturan tombak memenuhi langit Pajang.

Namun, disiplin militer Mataram yang dipimpin Juminah membuat perbedaan. Pasukan pemberontak yang bergantung pada serangan kavaleri kuda Tambakbaya akhirnya terkepung. Setelah pertempuran sengit, Benawa II terpaksa mundur.

Babad mencatat bahwa Juminah tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi juga merebut simbol-simbol Pajang: panji, pusaka, dan kuda-kuda perang. Dengan kemenangan ini, Mataram menegaskan bahwa Pajang tidak akan pernah bangkit lagi sebagai kekuatan politik.

Dampak Sosial: Depopulasi dan Larangan Ekspor Beras

Kemenangan Mataram tidak datang tanpa harga. Seperti biasa dalam perang Jawa abad ke-17, rakyatlah yang paling menderita. Daerah Pajang mengalami depopulasi besar-besaran. Sawah terbengkalai, desa-desa terbakar, dan penduduk dipaksa pindah (bedhol desa) ke daerah lain yang lebih mudah dikendalikan Mataram.

Sultan Agung bahkan mengeluarkan larangan ekspor beras ke daerah-daerah pesisir yang dianggap tidak loyal. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melemahkan Surabaya dan sekutunya, tetapi juga menjadi beban bagi masyarakat pedalaman.

Benawa II: Dari Pajang ke Surabaya

Setelah kalah, Benawa II melarikan diri. Catatan babad menyebut ia menuju ke timur, mencari perlindungan ke Surabaya dan Giri, dua kekuatan pesisir yang sejak lama menjadi oposisi Mataram.

Baca Juga : Eks Bos Investree Adrian Gunadi Ditangkap, Ini Profil Lengkapnya

Langkah ini masuk akal secara politik. Surabaya memang menjadi pusat perlawanan terhadap ekspansi Mataram, sementara Giri memiliki legitimasi religius sebagai pusat Islam Jawa. Namun, aliansi ini juga berarti Benawa II menanggalkan peluangnya untuk kembali merebut tahta Pajang secara independen. Ia hanyalah bagian dari perlawanan yang lebih besar melawan Sultan Agung.

Setelah episode 1617, nama Benawa II perlahan menghilang dari panggung sejarah. Tidak ada catatan jelas mengenai nasib akhirnya, apakah ia gugur dalam salah satu pertempuran atau hidup dalam pengasingan.

Historiografi: Antara Babad dan Catatan Kolonial

Sumber utama pemberontakan Pajang 1617 adalah Babad Tanah Jawi dan beberapa catatan Belanda yang tersebar. Babad menggambarkan peristiwa ini dengan nuansa kosmis: Pajang sebagai kekuatan lama yang runtuh, Mataram sebagai kekuatan baru yang naik dengan restu gaib.

Sementara catatan Belanda (VOC) lebih pragmatis: melihat perang ini sebagai bagian dari konsolidasi Mataram sebelum menyerang pesisir utara Jawa. Mereka mencatat bagaimana Mataram menguatkan kontrol beras, memindahkan penduduk, dan membatasi perdagangan dengan wilayah pesisir.

Historiografi modern cenderung memandang pemberontakan ini sebagai benturan dua legitimasi: warisan Pajang versus ambisi Mataram. Dan dalam benturan itu, Pangeran Juminah tampil sebagai aktor militer yang jarang disebut tetapi sangat menentukan.

Pemberontakan Pajang 1617 menandai berakhirnya secara definitif warisan politik Pajang di Jawa. Benawa II kalah, pelarian ke Surabaya tidak menyelamatkannya, dan nama Pajang hanya tinggal dalam babad.

Sebaliknya, Pangeran Juminah tampil sebagai pemenang. Ia menunjukkan kapasitas sebagai panglima perang, mengawal kekuasaan Sultan Agung, dan kelak dihormati dengan gelar Panembahan Juminah.

Sejarah sering kali tidak mencatat para pemenang kecil yang menopang para raja besar. Nama Sultan Agung lebih dikenal, sementara Juminah jarang disebut. Namun, tanpa Pangeran Juminah, konsolidasi awal Mataram mungkin tidak secepat itu.

Dengan demikian, kisah 1617 bukan hanya kisah tentang kalahnya Benawa II, tetapi juga tentang munculnya sosok Juminah sebagai pilar militer yang mempercepat transformasi Mataram menjadi kerajaan terbesar di Jawa.

Catatan Akhir: Panembahan Juminah, Pilar Politik, Militer, dan Spiritual Mataram

Setelah kisah pertempuran Pajang 1617, peran Pangeran Juminah tidak berhenti pada medan perang. Krisis politik pasca kegagalan ekspedisi Sultan Agung ke Batavia pada 1628 hingga 1629 menuntut legitimasi baru dan simbol kekuasaan yang meneguhkan posisi Mataram di Jawa. Salah satu langkah strategis adalah pembangunan kompleks makam raja di Imogiri, proyek besar yang dipercayakan kepada dua tokoh utama yaitu Panembahan Juminah, paman sekaligus ayah tiri Sultan Agung, dan Pangeran Balitar.

Juminah atau Raden Mas Bagus adalah putra ke-18 Panembahan Senapati. Meskipun bukan panglima utama dalam penyerbuan Batavia, Serat Kandha dan catatan Belanda menegaskan keterlibatannya dalam operasi militer penting. Penunjukan Juminah untuk mengawasi pembangunan makam Girilaya menegaskan posisi strategisnya sebagai penghubung politik, militer, dan spiritual. Material terbaik termasuk kayu wungle dari Palembang dikerahkan, menandai perhatian serius kerajaan terhadap simbol kekuasaan ini.

Juminah wafat sebelum proyek rampung pada tahun Jawa 1565 atau sekitar 1643 hingga 1644 Masehi dan dimakamkan di Bukit Girilaya atas perintah Sultan Agung. Kematian ini mendorong pembangunan kompleks baru di bukit lebih tinggi yaitu Imogiri, namun fondasi simbolik dan tata kelola awal tetap berkat perannya. Kedekatan keluarga sebagai suami kedua Ratu Mas Hadi, ibu Sultan Agung, menjadikan Juminah figur sentral dalam fase awal konsolidasi Mataram, menegaskan legitimasi dinasti melalui simbol spiritual dan politik.

Warisan Juminah yang kemudian bergelar Panembahan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga nyata dalam jaringan politik dan genealogis Jawa abad ke-17 hingga ke-18. Dari pernikahannya dengan Ratu Mas Hadi, janda Panembahan Hanyakrawati sekaligus ibu Sultan Agung, lahir garis keturunan yang menempati posisi penting dalam struktur kekuasaan Mataram beserta cabang-cabangnya.

Salah satu anaknya adalah Raden Ayu Djurumayem yang menikah dengan Panembahan Jurumayem, menciptakan poros bangsawan di Madiun. Dari jalur lain lahir Pangeran Adipati Balitar, yang menurunkan beberapa tokoh penting Madiun. Dari keturunan ini muncul Pangeran Balitar Tumapel III yang dimakamkan di Kuncen, Madiun, kemudian berlanjut pada Pangeran Arya Balitar IV yang dimakamkan di Astana Nitikan, Yogyakarta.

Dari Pangeran Balitar Tumapel III juga lahir Raden Ayu Puger yang kemudian bergelar Ratu Mas Blitar dan menjadi permaisuri Pakubuwana I Kartasura.Dari Ratu Mas Blitar lahirlah tiga putra utama: Gusti Raden Mas Suryaputra yang kelak menjadi Sunan Amangkurat IV, memperluas percabangan Mataram dan menurunkan garis Mangkunegaran serta Pakubuwana II; Gusti Raden Mas Sasangka, yang dikenal sebagai Pangeran Adipati Purbaya, tokoh penting dalam perlawanan lokal dan penopang legitimasi kerajaan; serta Gusti Raden Mas Sudomo, bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Blitar, yang menjadi garis keturunan langsung Raden Ayu Wulan, ibu dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, pendiri Kadipaten Mangkunegaran.

Dari Amangkurat IV lahirlah Pangeran Mangkubumi, yang memproklamasikan diri sebagai Sultan Hamengkubuwana I, pendiri Kesultanan Yogyakarta pada 1755. Salah satu putranya, Pangeran Notokusumo, kemudian mendirikan Kadipaten Pakualaman pada 1812.

Dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Blitar lahirlah Raden Ayu Wulan yang menikah dengan Pangeran Arya Mangkunagara, putra Amangkurat IV. Dari pernikahan ini lahirlah Raden Mas Said atau Mangkunegara I, pendiri Kadipaten Mangkunegaran. Dengan demikian Ratu Mas Blitar berdiri sebagai poros genealogis yang menghubungkan hampir semua penguasa penting Jawa abad ke-18, mengokohkan legitimasi dinasti, garis darah, dan struktur politik Mataram, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman.

Dengan jaringan keturunan ini, Panembahan Juminah tidak hanya dikenang sebagai panglima dan pengawas pembangunan Imogiri, tetapi juga sebagai leluhur strategis yang memastikan kesinambungan politik, spiritual, dan militer dinasti Mataram. Keberadaannya menjadi pengikat antara generasi Sultan Agung, cabang Surakarta, dan penguasa lokal yang menjadi poros kekuasaan Jawa hingga akhir abad ke-18.

Sejarah sering menyoroti raja besar, sementara tokoh-tokoh seperti Juminah tersembunyi di balik bayang-bayang mereka. Tanpa Pangeran Juminah konsolidasi awal Mataram, pembangunan simbol simbol kekuasaan, dan struktur genealogis yang meneguhkan dinasti mungkin tidak akan sekuat dan sejelas itu. Dari medan perang Pajang hingga pembangunan Imogiri Juminah muncul sebagai pilar yang menyatukan politik, militer, dan spiritualitas Mataram, figur yang memastikan kelangsungan kekuasaan Sultan Agung dan transformasi Mataram menjadi kerajaan terbesar di Jawa.